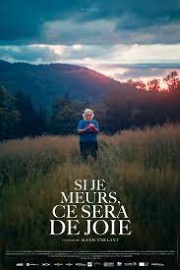

レインボー・リール東京にて観賞、2024年フランス、アレクシ・タイヤン監督作品。フランス初のクィア・シニア団体「グレイ・プライド」のメンバー三人の語りを通じて老いとセクシュアリティのテーマを追うドキュメンタリー。

話し合いの場における高齢者施設のスタッフの「私がこの仕事を始めた時は高齢者のセクシュアリティの話はタブーだった、今は話されるようになったけど異性愛者についてだけ」「私もこの施設にはゲイやトランスジェンダーはいないと言ってきた」。グレイ・プライドとは一番「後回し」にされる権利のための団体である。創設者で70歳のフランシスは講演で「老いるとは自分らしさを手放してしまうこと」と話していたが、私には知性があるからそうなるんだと思われた。だって自分らしさを存分に他人に対して発揮している高齢者も多いように思うから(そしてその多くはマジョリティだから)。

日本で言えば姥捨山にあたる「ゾーン」に連れて行かれるのに抗う者もいた…というオープニングの語りはメンバーが出演する演劇の内容で、終盤その上演が映されるという構成が面白い。ゾーンとは高齢者施設のことであり、メンバーのやりとりによれば「高齢者施設のシステムには高齢者が関わっていない」、すなわち当事者性の無さが問題とされている。高齢のクィアの短編映画を撮っている67歳のイブは「自分たち五月革命世代のせいだ、介護を資本主義に任せてしまった」と話していた。

劇の終わりに久しぶりのメイクを決めたフランシスが自らを捉え直し王ではなく「クイーン」として登場し映画のタイトルをうたうのは、当事者性の取り戻しだと言える。かつてパリのドラァグクイーンだったフランシスはエイズに罹患し「奔放な仲間に距離を感じドレスを脱ぎ活動家になった」そう。クィアの人々の全て違う生を当人の口から聞くことができるのがまず貴重だ。

フランシスは35年来のパートナーには何故そんなに頑張るのかと言われている。アクロバティックでスリリングなセックスに興味が尽きないという81歳のミシュリーヌに対しパートナーは「私はハグでじゅうぶん」。ミシュリーヌは誰しも老いは避けられないが世間の態度を変えることはできると活動に積極的だがパートナーは高齢女性のグループに属しながら老いについて話し合わない、考えない。そんな二人は抱き合って眠り「私たちの愛に乾杯」を欠かさない。それは、そうだよなと思わされる。そして「老いる前に死ぬ」というミシュリーヌの考えは、自身の死を自身でコントロールしたいということなのだと思う。