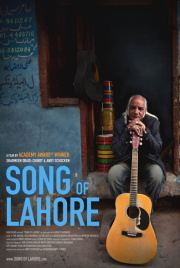

パキスタンの一都市ラホールの伝統音楽の演奏者達が結成したサッチャル・ジャズ・アンサンブルを取り上げたドキュメンタリー。とても面白かった、これが「混じる」ってことなんだとぐっときた。

サッチャル・ジャズ・アンサンブルが作中初めて「Take five」を演奏する場面ではそう心動かされなかったけど、色々あったあげくのリンカーン・センターでの公演には涙があふれてしまった。ホーンのイントロに次いでシタールのソロ、曲を心得た観客の盛り上がり、バンドの皆の笑顔。このシタール奏者、リハーサル時に退場させられたメンバーの代わりに前日から!参加している現地の奏者で、背景などは描かれないが(当日の朝、ホテルの部屋にメンバーと一緒に居る描写で十分)、彼の心境を想像するだけでまず面白い(笑)「シタールのソロに刺激を受けて自分もソロが出来る」と言っていたバーンスリー奏者のバーキル(私は小さな木管楽器の音にはあまり惹かれないんだけど、彼の音は別格!)は、会ったばかりの彼の演奏に体を傾ける。シタール奏者はバーキルの演奏に相好を崩す。

冒頭は彼らの様子に「レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ」を思い出していたけれど(笑)公演の「4日前」にリハーサルに入った時から、全く違う類の面白さに圧倒される。サッチャル・ジャズ・アンサンブルの創設者でありパトロンのイザット・マジードはさすがに的確な予想をしており、エレベーターで指揮者のニジャートが「ラホール・ジャズ参上!」とはしゃぐのにも口の端を歪めるのみ。いざ始まると、ニジャートが用意した楽譜は彼らを招いたウィントン・マルサリスに「(形式が)あまりにも違いすぎる」と却下され(大きな紙に書かれて丸められたそれは、私の目には「エキゾチック」に見えた)、練習してきた曲の構造もキーも変更されてしまう。シタール奏者の若者はイザットいわく「力不足」でマルサリスに降ろされる。彼らの演奏はマルサリスが言うように「あるがままで気負いがない」(その「感じ」は、日本語なら「飄々」というのがぴったりくる)が…「が」?公演の朝にギタリストのアサドが言うように、今は逃せないのだ。うまく言えないけど、その組み合わせが面白い。

「自分で作った笛は魂よりも大切に思える」と口と目でキスするバーキルいわく「引っ越して来た11年前は音楽家であることを隠していた、今でも自宅では防音室でしか演奏しない、知られると低いカーストに見られるから」。魂の表現を隠れて行わねばならない、というのと、それを収めた映像を遠く離れた国の映画館で私が見ている、というのが何とも妙に感じられ、こういうのって「外から扉を開く」と言えるんじゃないかと考えた。しかし開くには、いや「こじ開ける」には、ある種のテンションが必要であり、それこそが、この映画に描かれている「リハーサル」なのかもしれないと思った。それを経て、彼らはいわば「逆輸入」され、故郷でコンサートを開くに至るのだ。

現在のラホールについて、イザットは「皆が自分が誰だか忘れてしまった社会だ、若者達は伝統音楽を知らずポップスに夢中になっている、あのスタジオだけが別世界だ、あの中だけで生きてもいい」と言う。だがメンバーのうち、「英国から持ち込まれて広まった(パキスタンの伝統音楽に欠かせないものとなった)」バイオリンの演奏者であるサリームなどは、当初息子の隣で「私は教える気満々なのになぜ頑張らないんだ」と泣いていたのが、自分は参加しなかったニューヨークでの公演の後には「息子はいつもギターを弾いて歌っている、それでいい、音楽は受け継がれるから」と口にする。どちらもいつも思っていることで、たまたまその時について出たのかもしれない(作り手の意図なのかもしれない)けれど、なんと言うかちょっと、風が吹いたように感じた。

サッチャル・ジャズ・アンサンブルも、私にはなぜだか分からなかったけどウィントン・マルサリス率いるジャズ・アット・リンカーン・センター・オーケストラもメンバーは全員男なんだけど、「そういうものだ」と慣れているからというのを差し引いても不愉快な気持ちにならなかったのは、彼らがどこかに「向かう」中途だからだろうか。作中のホテルでのポピュラーミュージックのショーは勿論、葬式にも女は皆無だったのが、エンドクレジットに挿入される、ラホールでの初のコンサートには女性の姿も見られる(こうした事情については勉強不足でどういうことなのかよく分からない)

心に残ったのは、世界のどこにでも似たものがあり、それぞれ違うということ。冒頭紹介される「我々のオーケストラ」には、パーカッションに鍵盤楽器に弦楽器、木管楽器、でも私の慣れ親しんだものとは違う。同じことを町の音にも感じた。ラホールの、屋台のパンを焼く音、大きな羽の箒で地面を掃く音、道路を走る乗り物の音、鳥の鳴き声、どれだって日本にもあるけれど、少し違う。中盤、イザットがニューヨークのマルサリスの事務所に打ち合わせに出向く場面で、タクシーから降りてビルに入る僅かな時を切り取っただけでも、目を閉じたってパキスタンとは違う、日本とも違うと多分、分かるに違いない。