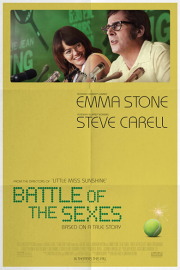

冒頭、全米テニス協会を「襲撃した」ビリー・ジーン・キング(エマ・ストーン)とグラディス(サラ・シルバーマン)に対し、ジャック・クレーマー(ビル・プルマン)は「きれいだね」「女性は立ち入り禁止」と聞き慣れた組み合わせの二つの言葉を口にする。後に団体を追われたビリー・ジーンは「prettyな男性と離れるのは残念」と返す。グラディス然り、女達は言葉の球を「打ち返す」。

この役員室では止まっていた時が、試合前夜にジャックとビリー・ジーンが話をするホテルの部屋では動いている。秒針の音が、何かが変わり始めたことを告げている。この場面と、ボビー・リッグス(スティーヴ・カレル)が下りのエスカレーターを上ろうとするも流されるように下りていく場面とが、本作で目立つ「時間の流れ」の描写である。

この試合の意味は、男性記者に「若手の男性選手と対戦すれば?」と言われたビリー・ジーンの返答に在る。「女が上だと言いたいわけじゃない、敬ってほしいだけ」。やるまでもないがやらなきゃならないというわけだ。振り返るとボビーは、立入禁止の城を作られたところに現れた、堀を渡る舟のようなものだ。城と立入禁止自体が馬鹿げていても、舟が乗員を振り落とす気まんまんでいても、それを渡るしか手がない。

本作にはテーマからして「ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書」と同じような描写が多々見られたけれど(テニス協会で試合中継を見る給仕の女性の笑顔など)なぜかそうぐっとこない。焦点が違うのだろう。しかし試合終盤のコートには、作品内外の観客に伝わっていようといまいと、純粋な「平等」の概念とでも言うものがあった。勝ち負けじゃなく、誰かに対する時は真面目にやれよって話。

この映画を今作る、あるいは見る大きな意義は、立場が下の者を踏み付けることで自分に価値を付けようとするボビーの描写にあると思うが、肝心のそれはいまいちに思われた。その無知と被害者意識は「女性のトップに立つ」「僕は騎兵隊に抵抗する先住民だ」との例えに表れている。同時に生粋のギャンブラーである彼は妻プリシラ(エリザベス・シュー)に「僕は恐ろしい道を歩んでいる」と打ち明けてもいるが、結局のところ、「勝てばいい」ということにこだわるあまり賭けるものと賭け方を間違えたのだというほかない。

ちなみに本作は私の集めている「自宅に肖像画」ものだったけれど、妻の側の持ち物である屋敷に暮らし会社に勤める男、やたらと「リッグス家の男」と口にする男の立場を表すための小道具だったから変化球である。私にはプリシラはあのような場所にあのような絵を飾る人物に思われず、釈然としなかった。

アンドレア・ライズブロー演じる、ビリー・ジーンの「愛人」マリリンは素晴らしかった。あなたの欲しいものは何?と問いかけてきて、自らのテクニックで私を変えてくれるんだからそりゃあ参る。その前に仲間が男とのセックスの話(平たく言えば、男とのセックスでは何も変わりゃしないという話)をしているのが面白い。

ビリー・ジーンについてのセリフで印象的なのは、マーガレット・コートの「(好きなようにするが)それを恥じる、それが彼女」。「テニスを皆のものにする」ために戦ってきたが世間体を拭い切れない彼女と、「うちには子どもが8人もいたから誰も私のことなんて気にしていない」という自由を満喫し続けるマリリンの関係を考えた時、この映画で描かれているのは、違うタイプの自由を求める心が掛け合わさって新しいそれが生まれた話にも思われる。二人で海辺を走る車に流れるエルトン・ジョンは、アラン・カミング演じるテッドいわくの「カラー」である。しかし二人の生み出すあふれんばかりの色を、テッドが言う通り「世界は全ては許さない」。ビリー・ジーンはそれに抗うためにも戦ったのだと思う。