冒頭の朝の一幕、子どもが複数居るってことがまず楽しいと思う。靴下を妹に履かせるも上手くいかない姉、まだおしゃぶりしてる位なのに自分で靴下を履く弟。母カレン(シャーリー・ヘンダーソン)がコートを着るよう一人に促すと、別の一人がもう着てるよ!とアピール。そしてソファに並んでテレビのサンダーバードを見る、四者四様の顔。

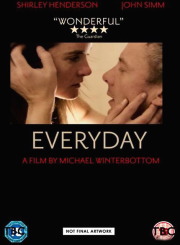

ある種の最も素晴らしい「映画」を作るために、最も素晴らしいやり方が採られている。大人は本物の役者、子どもは素人で本物の兄弟姉妹。誰もの「アップ」があるが、子ども達の、特に「意味の無い」(ように見える)表情は素晴らしかった。

5年間の物語を撮るのに、5年間が費やされている。子どもの「成長」こそ驚異的で面白いものってない。場面換わって「うわっ(大きくなったなあ)」という声が出てしまいそうになること度々だった。上の二人はローティーンになり、「10歳にして『年下のツバメ』が出来た」長女の「自分」のことを「客観的」にも見ている様子、長男の「パパに会いたくない」と言ってみるも、面会の場ではにかんだ笑顔を見せる様子などがたまらなくいい。

終盤、ずっと不在だった父イアン(ジョン・シム)が「帰って来た」日の夕食の席、それぞれ互いに「分からない」ものを背負った家族が向かい合う姿にぐっときた。カレンには職場や他の男とのあれこれ、子どもには学校でのあれこれ(「パパの悪口を言われて」の喧嘩)、イアンには刑務所でのあれこれ(「あいつらに言われて仕方なく…逆らったら生きていけないんだ、おまえには分からない」)がある。その「背後」の思わせぶり具合の絶妙なこと。ウィンターボトム監督の「ひかりのまち」も随分映画然としていた印象があるけど、(同じキャストやスタッフで作られた)本作にもすれすれのあざとさがある。イアンと友人との会話の「何をして捕まったんだ?」「それがおかしな話なんだ…」での切り上げや、イアンのカレンに対する「昔よく登った木なの?」との言葉(彼女が地元で結婚し子どもを育てているのだと初めて分かる)などのチラ見せは、ドキュメンタリー「的」な手法を使って撮られているだけに「作られ」た感じが目立つ。同時にロマンも引き出してくれるけど。

ともあれラスト、彼らは海へと向かって同じ方へ進んで行く。それこそ挿入される鳥の群れのように。長男が離れたり…「寄り道」したり、イアンがそれを迎えに行ったり、色々あるけど、それでも同じ方へ。そこへマイケル・ナイマンの曲が迫ってくるんだから泣ける。

面会が終わる度、イアンが「自室」に戻る様子が挿入される。毎回ベッドにどさっと寝転がる。他に選択肢(居場所)が無いから。すなわちそれはベッドであってベッドじゃない。帰って来た彼が「ベッドの気持ちよさ、お前には分からないだろうなあ!」と言うのももっともだ。このことは、すごく穿った見方をすれば、「多くの中の一つだからこそ、大切なものが在り得る」というメッセージに繋がる。「ひかりのまち」だって本作だって、舞台が都会と田舎という違いはあれど、「他人」ありきの私、私達の物語だもの。

シャーリー・ヘンダーソンは相変わらず小娘めいている。刑務所での面会の際に身体検査を受けている後ろ姿や、海辺で走っている姿など、娘と見間違えそうだった。本作ではバッグを斜め掛けしてる(特にはリュックを背負ってる)のも一因かな。あれだけ子どもがいたら、両手は空けておかなきゃならないんだろう。

「ひかりのまち」は彼女演じるデビーの妹が男を置いてけぼりにする場面から始まる。本作ではシャーリーが男を(おそらく)「振る」。彼らのその後は全く描写されない。納得づくにせよそうでないにせよ、誰かが生きるってことは、誰かがそういう目に遭うってことでもあるんだよなあ、とふと思った。